Parallèle avec le monde ouvrier

Au cours des derniers siècles, l’habit de l’ouvrier lambda n’a guère évolué bien qu’aujourd’hui on ne parle plus d’ouvrier comme on l’entendait il y a vingt ans.

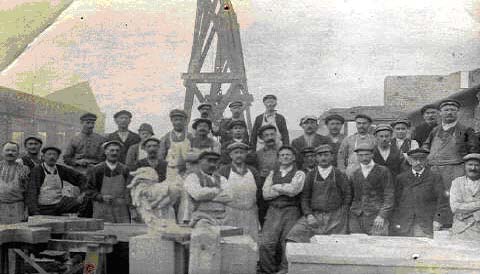

L’ouvrier typique ne se souciait guère de son apparence, son salaire étant en 1806 d’un franc et quatre vingt centimes, puis en 1919 de 13,5 francs.

Les ouvriers avaient donc un niveau de vie très faible et étant obligé de dépenser tout leur faible revenu pour survivre, ne pouvaient pas économiser.

Ainsi à travers les siècles leur style vestimentaire évolua très peu car ceux-ci ne subissaient pas les évolutions de la mode.

Aujourd’hui on ne parle plus de classe ouvrière comme auparavant et la délimitation que l’on pouvait effectuer jusqu’à la moitié du 20ème siècle existe moins par les vêtements car avec l’avènement des marques ceux-ci peuvent davantage paraitre comme les élites.

CONCLUSION

Au cours de ces vingt dernières années, le style vestimentaire des élites s’est banalisé de telle manière que les différences sociales que l’habit exprimait du 19ème jusqu’à la deuxième moitié du 20ème se sont estompées.

Après 1968, le jean, le tee-shirt, les cheveux longs portés indistinctement par tous les jeunes gens d’une même classe d’âge traduisent l’émergence du courant unisexe qui se diffuse dans la société toute entière. Le contrôle de l’apparence est toujours présent, la recherche de la distinction ne peut s’exercer que dans les limites étroites laissées par le vestiaire des adolescents et des jeunes adultes.

C’est dans cet espace de liberté que s’installe les signes d’appartenance quasi-tribaux des groupes.

Et dans les limites de celle-ci vont jouer les nouveaux codes identitaires qui se mettent en place dans notre société.

Ainsi les comparaisons que l’on pouvait effectuer entre les élites et les autres classes sociales peuvent-elles toujours être effectuées mais n’en ressortiront que de faibles différences car on ne s’habille plus selon sa classe sociale mais plutôt selon son appartenance à un groupe.